2015年,大数据与人工智能的浪潮汹涌,复旦大学抢抓机遇、优先布局,打破院系壁垒,从校内各院广纳贤才,组建起国内高校中第一个大数据学院。

同一年,从海外归国的冯建峰在复旦创立类脑智能科学与技术研究院(简称“类脑院”)——国内高校第一个聚焦脑科学与类脑智能前沿交叉领域的研究高地,从此开启了属于他、也属于复旦人的崭新征途。

转眼间,这对复旦“双子星”携手走过十载春秋,从最初寥寥数人到汇聚数百名交叉人才,从概念布局到产出多项世界级融合创新成果。

9月29日,复旦大学大数据学院、类脑智能科学与技术研究院建院十周年学术大会在张江复旦国际创新中心举行。复旦大学校长、中国科学院院士金力,上海市科技工作党委副书记、上海市科学技术委员会主任骆大进,季华实验室理事长、主任,科技部原副部长曹健林致辞。复旦大学常务副校长许征,高等学术研究院院长、原常务副校长陈晓漫,中国科学院院士蒲慕明、马志明、洪家兴,美国国家科学院院士刘军,海内外高校及科研院所领导、学者,企业代表出席仪式。

对复旦这座百廿学府而言,十岁或许还只是“少年初长成”,但他们以澎湃的生命力和影响力,成为复旦前沿交叉研究和新工科发展的先行者、排头兵,在中国数据科学与类脑智能的学科版图上写下了浓墨重彩的一笔。

双翼起航:两个“第一”的诞生

“我们敢于第一个吃螃蟹,并且也不是吃了上顿没下顿的。”回眸十年,如今同时担任复旦大学大数据学院和类脑院院长的冯建峰这样总结。

今天,带有“大数据”和“类脑智能”字眼的学术机构毫不稀奇,但十年前在全国率先布局,离不开远见、胆魄和自信。

冯建峰教授被德国亚历山大·洪堡基金会授予2023年度洪堡研究奖(Humboldt Research Award)

冯建峰曾在海外工作多年,几乎把欧洲研究人工智能的知名高校跑了个遍。他2008年初来复旦,加入上海数学中心,担任计算系统生物学中心主任。

在国家和学校支持下,2015年,在原先只有五六个人的计算系统生物学中心的基础上,他带领建设了复旦最早的实体科研机构之一——类脑院。

脑科学和大数据存在千丝万缕的关系,冯建峰从一开始也参与了大数据学院的建设并牵头其中一个研究方向。这也为他后来从大数据学院首任院长范剑青教授手中接棒奠定了基础。

“两个院都是运用数据来解决重大科学问题,也都走出了各具特色的发展路线。”冯建峰指出,两院“你中有我,我中有你”,但绝非一模一样。

时任校长许宁生为首任院长范剑青颁发聘书

年轻,交叉,前沿——自诞生之日起,这三个关键词便深深烙印在两院的基因中。在这里,没有学科壁垒,没有门户之见。来自数学、统计学、计算机科学、神经科学、生物医学工程等十余个学科背景的青年学者在此交汇,自发合作成为常态,海归引进人才比例超八成。

十年来,两院紧扣“四个面向”,从不同坡道向着交叉研究的最前沿攀登。类脑院以“脑”为抓手,至今已发表CNSNL主刊论文7篇、各类顶级学术期刊论文千余篇,不少成果已实实在在融入智慧医疗、自动驾驶等真实场景;大数据学院定位更为广谱,成果发表于统计、计量经济、优化、计算数学、机器学习与人工智能等领域的国际顶尖期刊,为数据科学与人工智能核心技术的原始创新奠定了坚实的理论基础和完善的方法论体系。

大数据学院教师授课

交叉的思路更体现在育人的细节处。实际上,大数据学院最初设立的目标之一,就是为了破除“做数学的不会编程,会编程的不懂理论”这一困境,致力于培养面向未来的数据科学人才。

2022年,数据科学与大数据技术专业入选国家级一流专业建设点。“2+X+Y”的人才培养体系、“四年一贯”的班导师制、本科生科创项目等一系列组合拳,为拔尖创新人才培养的连贯与深度保驾护航。今年,学院开设了全校首个理工科全英文本科项目,迈出国际化人才培养的崭新一步。

师生参与校园文体活动

《高等线性代数》《随机过程》《人工智能》……大数据学院2022级本科生邱子杰悉数心仪好课,无一不是“虐之切、爱之深”。“在这里学习,计算机、统计和数理课程都远超只是了解的水平,上限也更高。”两周前,他入选国家自然科学基金青年学生基础研究项目(本科生),探索AI在蛋白质结构预测问题中的应用。

十年来,两院共培养毕业生1409名,他们在国内外学术界和产业界发挥着积极作用。学生在各类国家级竞赛中获奖近140项,多名本科生在顶级国际会议发表论文,很多成为互联网企业、金融科技头部企业以及领域其他方面的骨干。

“顶天立地”,打造世界级交叉成果

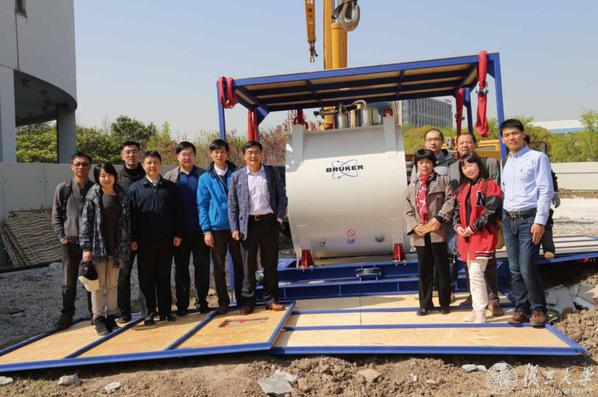

当中国第一台BioSpec 11.7T(超高场小动物磁共振系统)正式落地张江时,类脑院许多师生激动地落了泪。

从一片荒芜到建成世界上最好的脑影像中心之一,冯建峰是见证者更是建设者。“我从头到尾都看着工人们怎么挖那些土,我当年还想保存一些土来着。”他笑言。

张江国际脑影像中心

如今,在张江复旦国际创新中心,一座倒圆锥形的建筑格外醒目,白色的网架结构如神经元般纵横交错。这就是张江国际脑影像中心。十年来,这一世界级平台孵化出一连串重磅成果,近两年更是迎来井喷期。

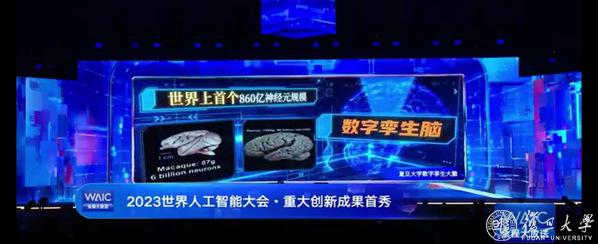

全球首个数字孪生脑

平台建设是基础,交叉融合才是关键。2023年6月,冯建峰团队发布全球首个数字孪生脑。这是国际上首个基于数据同化方法开发的、具备 860 亿神经元规模及百万亿突触的全人脑尺度大脑模拟平台。这项颠覆通用人工智能路径的成果,正向着将虚拟大脑“微缩”到芯片上推进。

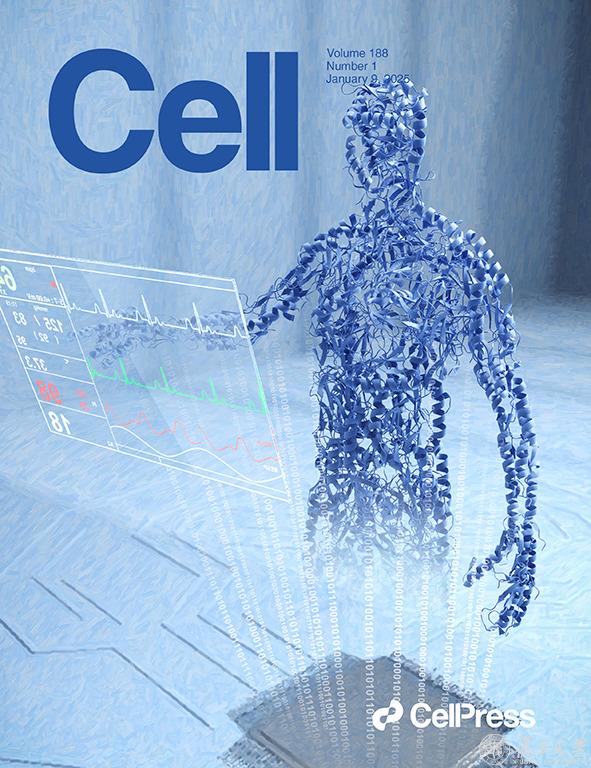

《细胞》(Cell)杂志2025开年封面

今年初,由复旦大学附属华山医院郁金泰、毛颖团队与类脑院程炜、冯建峰团队共同绘制的全球首个人类健康与疾病蛋白质组图谱登上《细胞》(Cell)杂志2025开年封面,为数百种疾病构建了极具潜力的预测诊断模型。

加福民团队、附属中山医院联合团队与首例受试者合影

更令人振奋的是,半年前,全球第4例、通过脑脊接口让瘫痪者重新行走的临床概念验证手术成功实施。迈出这“不可能”的一步,源于类脑院加福民团队全球首创的“三合一”脑脊接口技术——仅需4小时微创手术,受试患者在术后24小时即可在AI辅助下恢复腿部运动,两周内实现自主控腿、迈步行走……

“要么不做,要做就做世界顶尖。顶天立地是我们坚持的研究理念。”冯建峰常说,“‘顶天’是瞄准世界前沿,‘立地’是坚持问题导向。”

郦旭东团队

“如果你不深入实际场景,根本不知道真问题在哪里。”这是大数据学院教授郦旭东与华为合作后的最大感悟。2019年,华为面临供应链管理优化问题,而原先用于统筹优化的国外软件陷入断供危机,国内自主化研究则迟迟未见突破。几经辗转,华为找到了郦旭东及其博士导师。团队研发出高效、自主可控的优化求解新技术,解决了华为供应链千万级规模的生产排程问题。

大数据学院教授付彦伟课题组是学术界最早开创基于单张图像进行三维物体网格重建的团队之一,首次提出了图像驱动的深度学习网格形变方法,开辟了全新的研究方向。团队研发的图像修复算法成功落地于华为 Mate60 手机的AI消除功能,实现了前沿技术的产业化应用。

瞄准“卡脖子”难题,大数据学院近年来在智能制造领域持续发力。以显示屏制造为例,尽管我国在显示屏产量上稳居世界前列,但制造显示屏的仪器装备仍高度依赖进口。2021年4月,复旦大学与广东季华实验室联手成立“复旦-季华人工智能算法联合实验室”,投入到显示制造装备国产化替代的“璀璨行动”之中。

季华实验室和复旦大学专家们研讨数字样机

薛向阳教授协调校内优势团队走上“正向设计”的研发路径,集大数据学院与复旦数学、力学、计算机软件等领域专家之合力,参加季华实验室主导的显示装备数字样机仿真平台的研发,尝试闯出一条显示屏的原创智造之路。

“我们始终坚持开放,将企业资源需求和学校科研成果连起来,促成良性循环。学生在实际问题中创新,能带团队还出成果,毕业后企业自然抢着要。”薛向阳常鼓励学生要多跟企业“找课题”。

许多产业界复杂问题,其实都指向算法优化。在类脑院与中铁二十四局成立的校企联合实验室,复旦人“嵌入式”地驻扎在企业,帮助企业将“躺”在系统里的大量数据价值释放出来,从粗犷的数字化走向精准的数智化。

复旦团队在运营铁路桥梁上应用人工智能“移旧换新”,为我国既有铁路改造升级提供全新方案

本月上旬,卢文联、薛向阳团队研发的AI系统,协助中铁二十四局让绍兴城际铁路线在2个半小时内完成“移旧换新”,误差范围控制在毫米级,开创了我国铁路多跨桥梁快速更换的施工先例。

类似的校企联合实验室在两院已遍地开花。合作方既有华为、腾讯、交通银行、中国建设银行、仪电集团、国网上海市电力公司等龙头企业,也有临港、之江、季华等省部级实验室,数量多达11个,涉足行业包括金融风控、智能制造、生物医学、智慧城市等。就在今天的仪式上,两院还与地方政府、企业签署共计2.74亿元人民币的合作协议。

“中国要走向世界就要吸引全世界的顶尖人才”

按照自己的喜好,IMAGEN之父、欧洲科学院院士冈特·舒曼(Gunter Schumann)教授将他在复旦的办公室墙面刷成了黄色。2021年,他以特聘教授身份全职加盟复旦。他的到来,与他办公室里的这抹亮色,正是两院不遗余力建设国际化人才特区的一处缩影。

2024年,Craig教授全职加入复旦

在悉尼的餐馆里,冯建峰和克雷格·安德森(Craig Anderson)教授喝着啤酒,相谈甚欢。“我问他:你想不想来中国做研究,他喝完以后说,来!”去年,这位全球卒中研究领跑者、澳大利亚健康与医学科学院院士以团队形式加入复旦。短短一年里,克雷格团队已在《柳叶刀》(The Lancet)杂志发表三篇重要成果。

“学院的发展,关键在人。我们始终相信,人才是创新的源头活水。而引人的关键,是要让他们看见能在这里做出一番事业。”揽才无数的冯建峰强调,除了科研氛围,留住人才还要有好的文化氛围,“得让对方觉得你没把他当外人”。

与多所国际一流高校签署合作协议

类脑院建院初期,冯建峰利用多年海外工作经历面向全球网罗顶尖科学家,将其打造为复旦目前外籍科学家最多的科研机构。如今,两院走出国门,积极“走出去”“请进来”,与剑桥、牛津、悉尼大学等多所世界名校建立了稳定合作关系,在伦敦、剑桥、柏林、悉尼等地举办多场引才活动,搭建国际交流平台。

稳定的人才金字塔,除了要有领军人才,也离不开青年一代。然而,评价体系中的学科藩篱,不同成长曲线面临的同一套标尺,让青年交叉人才的培育频遇阻力。为此,双院量体裁衣,架设“一人一策”的发展路径,在评价体系的留白处为青年交叉人才争取最大支持。

从2016年起,每年举办复旦大学光华青年学者论坛分论坛招募人才

加福民初入类脑院三年里,未有重要论文见刊。在聘期考核的关键节点,专家组和院领导经过讨论,为这位颠覆性技术的探路者,开启了学术探索的延长线。

2个月前,28岁的博士毕业生郭宏成放弃了华为天才少年百万年薪offer,以助理教授的身份加入大数据学院。在复旦加快建设新工科的氛围中,他期待自己能做出“从0到1”的突破性原创成果。

如今,一支梯队合理、活力迸发的国际化交叉学科团队卓然建成,这是类脑院直面最前沿科学挑战、服务国家重大战略的底气所在,更是复旦大学“大人才观”的生动注脚。

“中国要走向世界,就要吸引全世界的顶尖人才。”永远把“人才”挂在嘴边的冯建峰,下个月又将启程飞赴世界各地“寻人”。

十年是里程碑,更是新起点。两院正以更宏阔的视野谋划未来,进一步融入国家和区域科技高水平自立自强的伟大实践,面向前沿发展重大战略领域,培育国家战略人才力量。

“做科学,少喊口号,多干实事。”怀揣初心,相信“双子星”定能在科学的星河中,闪耀更璀璨的光芒。